カテゴリーアーカイブ: フェア案内

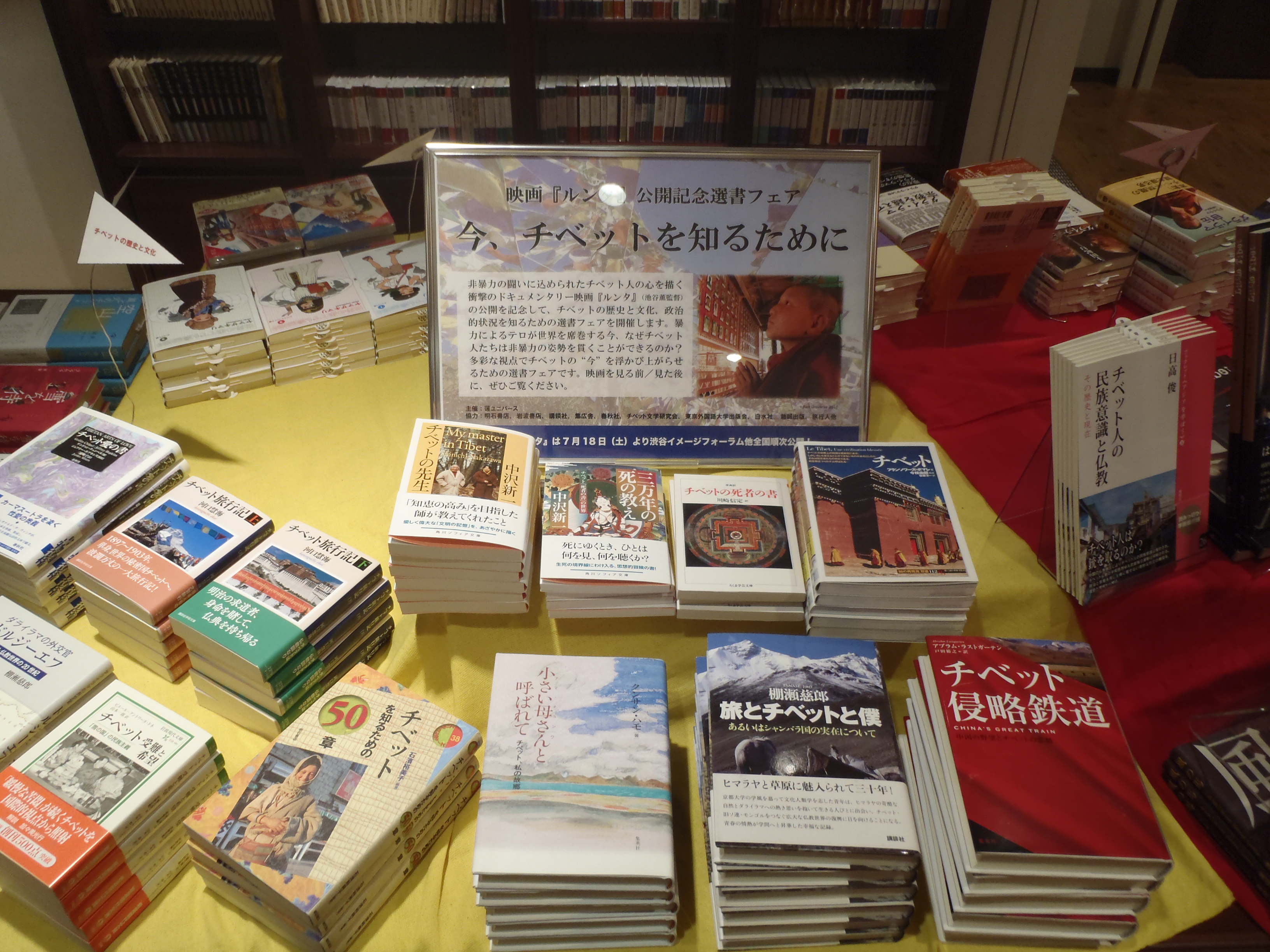

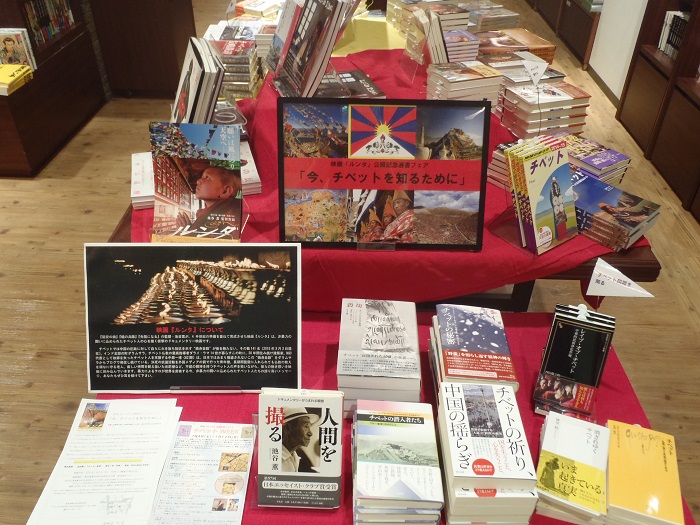

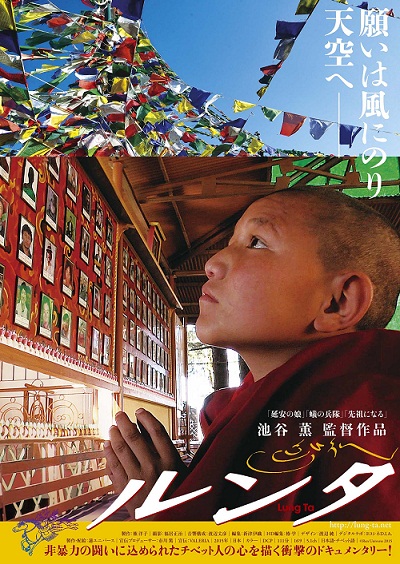

映画『ルンタ』公開記念選書フェア 「今、チベットを知るために」 当店3Fにて開催中!

7月18日より、シアター・イメージフォーラム他全国順次公開のドキュメンタリー映画「ルンタ」。本作の公開を記念し、チベットの歴史・政治・文学・写真集・コミックなど、チベットの現在を知るための良書が当店3階に集結しました! *フェアリーフレットは近日展開予定です

そしてさらに、来る7月2日(木)19時より、『ルンタ」監督の池谷薫さん、作家の渡辺一枝さん、東京外国語大学教授の星泉さんによるトークイベントを開催致します。

http://www.tokyodo-web.co.jp/blog/?p=8553 (イベント概要)

長年チベットに関わってこられた3名の鼎談は必聴です。本イベント及びフェアの書籍を通して映画『ルンタ』の放つメッセージ、知られざるチベットという国の現状について考えるきっかけになれば幸いです。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

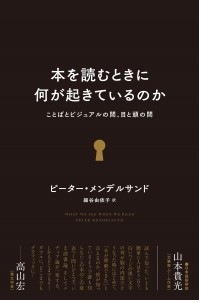

フィルムアート社 新刊「本を読むときに何が起きているのか」発売開始!(3Fでフェアも開催中)

本を読むときに、何を見て、何を思い描いているのか?読書における想像力の謎を、ブックデザイナーの名手が解き明かす、世にも不思議な言語とヴィジュアルの謎解き書、ここに現る。

人間の認識力の謎と不思議の本質に切り込み、「読書する」という行為の知られざるダイナミズムを解き明かす本作。多数の図版やカリグラフィとともに古今東西の著名な文学作品が解読され、文学ファンは勿論、芸術・グラフィックデザインに関心のある人たちにもオススメです。

本作の発売を記念し、当店3Fにて、「文体の科学」著者であり、本作の解説も書かれている山本貴光さんによる選書フェア、題して

「読むとはどういうことかしら 読書(人間×書物)という不思議の国のめぐり方」

を開催しております。一見謎多きこの新刊の奥行き、世界観を補完する同時展開の選書も見事に異彩を放つ名作揃いです。是非お立ち寄りください!

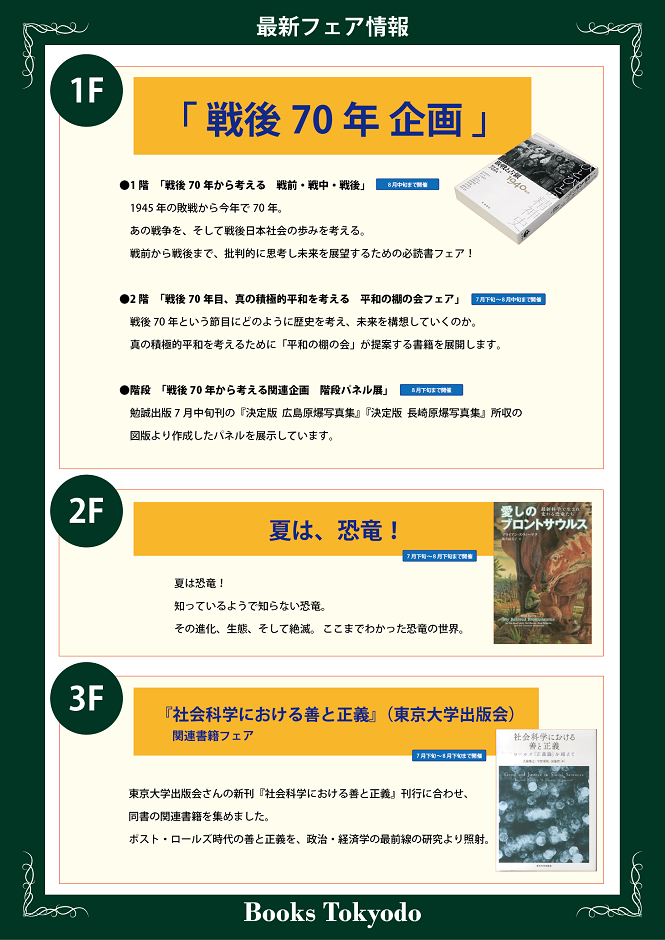

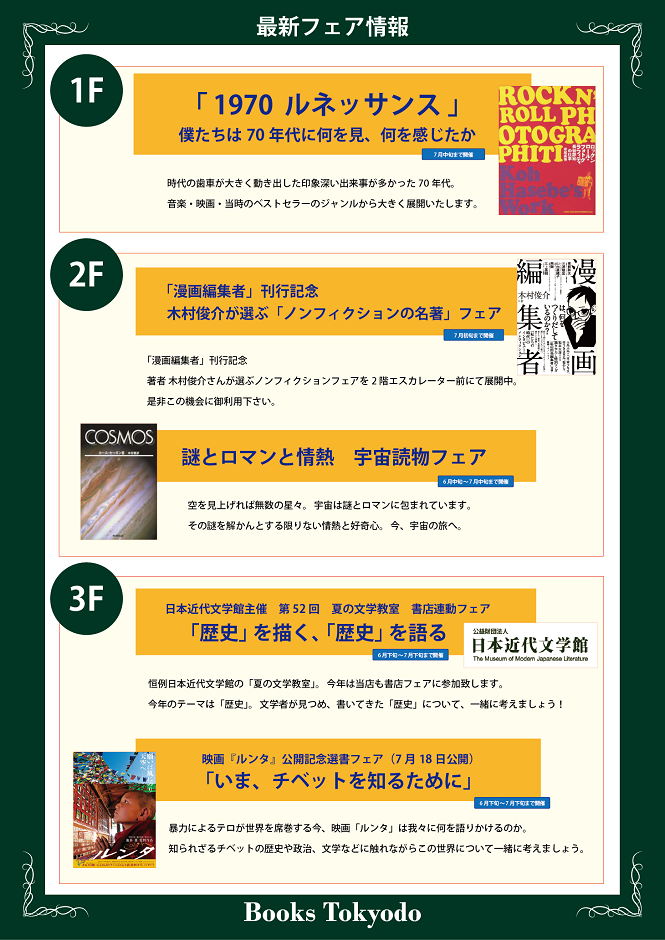

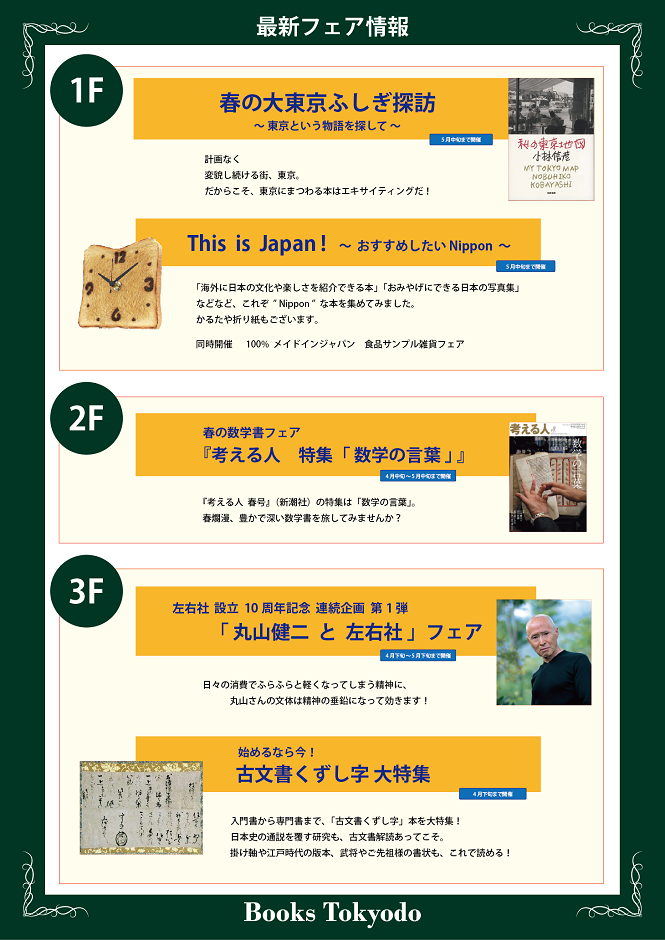

【神田神保町店】フェア情報(2015年6月~)

映画『ルンタ』公開記念トークイベント 「今、チベットを知るために」 7月2日(木)19時〜

© Ren Universe 2015 配給 蓮ユニバース

http://lung-ta.net

心優しき遊牧の民にいま何が起きているか、あなたは知っていますか?

7月18日より公開される映画『ルンタ』は、非暴力の闘いに込められたチベット人の心を描く衝撃のドキュメンタリーです。チベットでは中国の圧政に対して自らに火を放ち抵抗を示す“焼身抗議”が後を絶ちません。その数141名(2015年3月3日現在)。今も多くの命が失われています。暴力によるテロが世界を席巻する今、なぜチベット人たちは非暴力の姿勢を貫くことができるのか?「慈悲」や「利他」といった仏教の教えに支えられた彼らの暮らしとは?

本作の公開を記念してトークイベントを開催します。出演は『ルンタ』監督の池谷薫さん、1980年代よりチベットを何度も訪れ現地でチベット人との交流を重ねてきた作家の渡辺一枝さん、そしてチベット文学の翻訳を数多く手がける東京外国語大学の星泉さん。それぞれの分野で長年チベットに関わってきた3人をお招きし、チベットのいまを熱く語っていただきます。

*当店3階にて6月末よりチベットの歴史と文化、政治的状況を知るための選書フェア「今、チベットを知るために」も開催します。あわせてご覧ください。

*映画『ルンタ』は7月18日(土)より渋谷シアター・イメージフォーラム他全国順次公開!!

●出演者

池谷 薫(いけや・かおる)

1958(昭和33)年、東京生まれ。NHKスペシャルなど数多くのテレビドキュメンタリーを演出。初の劇場公開作品となった『延安の娘』(02年)は文化大革命に翻弄された父娘を描き、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭最優秀ドキュメンタリー賞ほか多数受賞。2作目の『蟻の兵隊』(06年)は中国残留日本兵の悲劇を描き、記録的なロングランヒットとなる。東日本大震災からの復興を描いた『先祖になる』(12年)は、ベルリン国際映画祭エキュメニカル賞特別賞、香港国際映画祭グランプリ、文化庁映画賞の大賞を受賞。著書に『蟻の兵隊 日本兵2600人山西省残留の真相』(新潮社)、『人間を撮る ドキュメンタリーがうまれる瞬間(とき)』(平凡社、日本エッセイスト・クラブ賞受賞)。

渡辺一枝(わたなべ・いちえ)

1945年、ハルビン生まれ。87年に18年間の保母生活に終止符をうち作家活動に入る。現在までチベット、中国、モンゴルへ旅を続けている。チベットに関する著書は『チベットを馬で行く』(文春文庫)、『わたしのチベット紀行』(集英社文庫)、『風の馬 ルンタ』(本の雑誌社)、『叶うことならお百度参り チベット聖山巡礼行』(文藝春秋)、『消されゆくチベット』(集英社新書)など多数。その他の著書に、『時計のない保育園』(集英社文庫)、『福島の声を聞こう! 3.11後を生き抜く7人の証言』(オフィスエム)など。『マガジン9条』発起人の一人。

星 泉(ほし・いずみ)

1967年生まれ。東京大学大学院人文社会研究科博士課程修了、博士(文学)。現在、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授。専門はチベット語・チベット文学。主な著書に『現代チベット語動詞辞典(ラサ方言)』(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)、訳書に『チベット文学の現在 ティメー・クンデンを探して』(ペマ・ツェテン著、チベット文学研究会編、大川謙作との共訳、勉誠出版)、『チベット文学の新世代 雪を待つ』(ラシャムジャ著、勉誠出版)、『ハバ犬を育てる話』(タクブンジャ著、海老原志穂・大川謙作・三浦順子との共訳、東京外国語大学出版会)など。

開催日時:2015年7月2日(木) 19時~(開場18時30分)

開催場所:東京堂書店神田神保町店6階 東京堂ホール

参加方法:参加費800円(要予約・ドリンク付き) 店頭または電話・メール(shoten@tokyodo-web.co.jp)にて、「チベットイベント参加希望」とお申し出いただき、名前・電話番号・参加人数をお知らせ下さい。 電話 03-3291-5181 イベント当日と前日は、電話にてお問い合わせ下さい。

※当日17:00より1階総合カウンターにて受付を行います。 参加費800円(ドリンク付き)をお支払い頂いた上で、 1Fカフェにて、カフェチケットと指定のドリンクをお引換えください。 イベントチケットは6階入口にて回収致しますので、そのままお持ちください。 尚ドリンクの引換えは当日のみ有効となります。

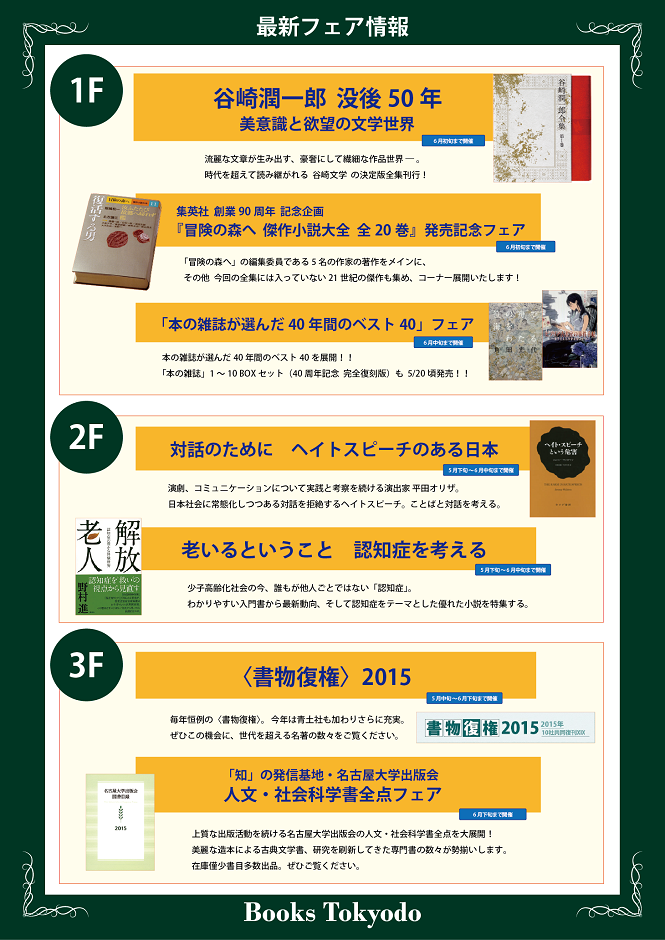

【神田神保町店】フェア情報(2015年5月~)

当店1Fにて 『谷崎潤一郎没後50年 美意識と欲望の文学世界』フェア開催!

2015年は谷崎潤一郎の没後50年にあたります。

時代を超えて読み継がれるべき谷崎文学の至宝が、中央公論新社から全26巻の全集として、全く新しいコンセプトで編みなおされます。

本全集の特色としては、

・最新の研究成果を盛り込んだ充実の改題。

・新資料を満載!

・編年編集で、作風の変遷や創作の背景を一望。

・新字旧かなで読みやすい

など。(内容見本より) また、装丁ミルキィ・イソベさん、装画山本タカトさんによる造本は美しいの一言。

本日第1巻が発売です!

これを記念し、当店1Fにて谷崎潤一郎関連フェアを展開致しておりますので、

ご興味のある方は是非一度お立ち寄り下さいませ。

皆様のご来店を、心よりお待ちしております。

【神田神保町店】フェア情報(2015年4月~)

【WEB】4/14 臨時・メンテナンス実施について

下記の時間帯、夜間メンテナンス実施により、各ページの参照ができなくなります。

2015年4月14日(火曜日) 2:00-6:00

ご利用のお客様には、ご不便をお掛け致しますことをお詫び致します。

*****************

PaperBackWeb トップページ http://www.tokyodo-web.co.jp/

PaperBackClub会員ページ ログイン http://www.tokyodo-web.co.jp/

東京堂ホール WEB受付 http://www.tokyodo-web.co.jp/hall/reservation/

最新情報ブログ http://www.tokyodo-web.co.jp/blog/

*****************

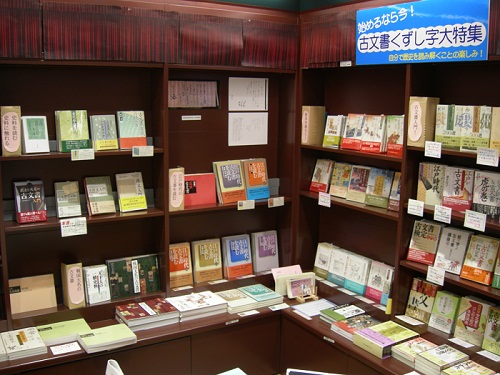

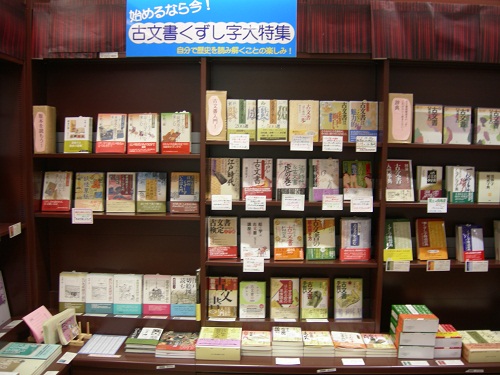

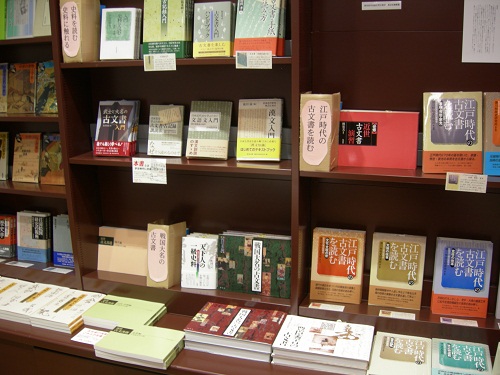

3階フェア〈始めるなら今! 古文書くずし字大特集〉のご案内

現在、神田神保町店3階エスカレーター前にて、

〈始めるなら今! 古文書くずし字大特集〉フェアを大展開中です。

柏書房さん、吉川弘文館さん、東京堂出版さんの全面協力をいただき、

山川出版社さん、角川学芸出版さんの本など他社の書籍を含め、

入門書から専門書、古文書をめぐる歴史研究まで、幅広く取りそろえております

(4月中旬までの会期を予定しています)

通説を覆す研究も、古文書の解読があればこそ。

古文書読解のコツをつかめば、解読不能だった掛け軸や、墓碑銘、

ご先祖様や武将の書状も読めます。

また、近世に刊行された版本のうち、現在流通している書籍はごくわずか。

くずし字が読めれば、神保町での和本探索の楽しみも大きく広がります。

敷居の低いところでは、岩波文庫の黄帯と影印本をそろえて、ゆっくり読むのも

楽しいものです。

このフェアが古文書くずし字の学習を通して豊かな歴史や文学の世界に触れるきっかけとなれば幸いです。

写真、上から順に

〈ほぼ全体〉、

〈版本・古文書くずし字の入門書、辞典〉、

〈史料を用いた演習的解説書、歴史的研究、柏書房さんの武将・大名の書状を収めた豪華本など〉